永田町駅からすぐ!国立国会図書館とはどんな場所?1日満喫するための完全レビュー

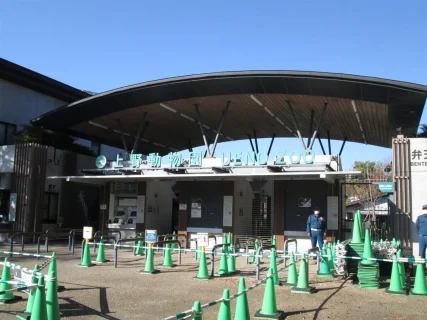

まずは外から観察!建物の威容と周辺の雰囲気

永田町を出るとすぐ建物が見えます。

建物に近づき、敷地の周りを散策してみると、手入れの行き届いた植栽や静かな小道があり、都会の喧騒を忘れさせてくれる空間が広がっていました。特にレンガ敷きの小道は、思索にふけりながら歩くのにぴったりの雰囲気です。

開館前の行列から見える人気ぶり

私が到着したのは開館時間の少し前でしたが、新館の入口前にはすでに長い列ができていました。学生風の若者から年配の方まで、幅広い年齢層の人々が静かに入館を待っています。その光景は、この図書館が多くの人にとっていかに重要な場所であるかを物語っていました。

「知を求める人々が、こうして朝早くから集まってくるんだな…」

その行列を眺めているだけで、館内に満ちているであろう静かな熱気のようなものが伝わってくるようでした。

いざ、資料の海へ!館内での賢い過ごし方

無事に入館できたら、いよいよ調査・研究の始まりです。一般の図書館とは異なる、国会図書館ならではの利用方法をご紹介します。

いざ入館!ロッカーと透明バッグが鍵

カードを手に入れたら、いよいよ入館ゲートへ。ここで注意したいのが手荷物です。B5サイズを超えるカバンやリュックは館内に持ち込めません。入口脇にあるコインロッカー(100円硬貨が必要ですが、使用後に返却されます)に預けます。

PCや筆記用具など、館内で使いたいものは、図書館が用意している透明なリユース袋に入れて持ち歩きます。この一連の流れは、貴重な資料を守るための大切なルール。最初は少し戸惑いますが、すぐに慣れますよ。

本は自分で探さない?「閉架式」の仕組み

国会図書館の最大の特徴は、ほとんどの資料が「閉架式(へいかしき)」で管理されていることです。これは、利用者が書棚から直接本を手に取るのではなく、館内の利用者用端末で読みたい資料を検索・申し込みし、職員の方に書庫から持ってきてもらうシステムです。

申し込みからカウンターで資料を受け取るまで、およそ20~30分かかります。この待ち時間をどう過ごすかが、館内を効率よく利用するコツ。私は、次に読みたい本を検索したり、後述するデジタル資料を読んだりして過ごしました。

デジタル資料が超便利!

近年、国会図書館が力を入れているのが資料のデジタル化です。著作権の保護期間が満了した古い書籍や、一部の雑誌などがスキャンされており、として公開されています。

これらのデジタル化された資料は、館内の端末からなら待ち時間なしですぐに閲覧可能です。特に古い資料を調べたいときには、非常に強力な味方になります。公式YouTubeチャンネルでは、デジタル資料の検索方法を解説した動画も公開されています。

集中できる閲覧室とPC利用のルール

館内には複数の閲覧室があります。特にユニークなのが、本館3階にある「第二閲覧室」です。ここは静かな環境を保つため、パソコンや電卓、電子辞書など音の出る機器の一切の使用が禁止されています。紙の資料と向き合い、深く思考したいときには最高の空間です。

もちろん、自分のノートPCを持ち込んで作業できる閲覧室も多数あります。館内では無料の公衆無線LAN(Wi-Fi)も利用できるので、調べ物をしながらレポートを作成することも可能です。ただし、周りの迷惑にならないよう、キーボードの打鍵音には配慮が必要です。

次のページへ:1日中いられる秘密?食堂と複写サービス

コメントはこちら