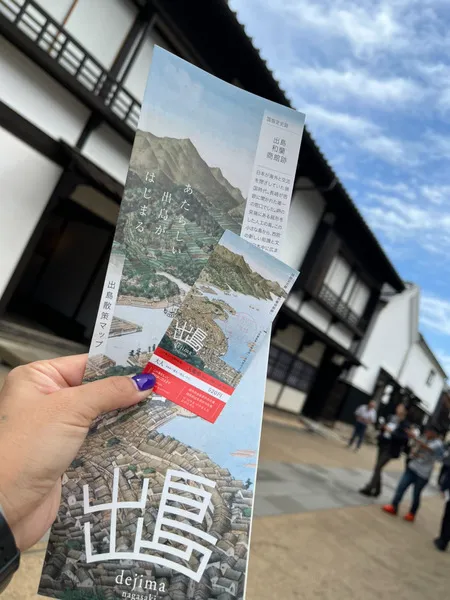

江戸時代にタイムスリップ!長崎【出島】で感じた異国情緒と歴史ロマン

📷写真・📝レビュー提供:KO

取材・編集:MEDIA DOGS 編集部/ © 2025 MEDIA DOGS

「教科書で見た、あの扇形の島は今どうなっているんだろう?」

そんな素朴な疑問を抱いて、長崎の「出島」を訪れてみました。結論から言うと、そこはまるで江戸時代にタイムスリップしたかのような、驚きと発見に満ちた空間でした。

この記事では、私自身が体験して感じた出島の魅力と、これから訪れる方が知っておくと便利な情報を、2025年11月現在の最新情報とともにお届けします。次の長崎旅行の計画に、きっと役立つはずです!

そもそも「出島」ってどんな場所?

鎖国時代の唯一の窓口

ご存知の方も多いと思いますが、出島は江戸時代の1636年に築造された人工島です。徳川幕府の鎖国政策のもと、約200年もの間、日本で唯一ヨーロッパ(オランダ)に開かれた貿易の窓口としての役割を担いました。

当初はポルトガル人を収容する目的で造られましたが、その後オランダ商館が移設され、ここを通じて砂糖や香辛料、そして西洋の学問(蘭学)などが日本にもたらされたのです。まさに、日本の近代化の礎を築いた場所と言えますね。

現代に蘇る復元プロジェクト

しかし、開国後にその役目を終えた出島は、明治時代の港湾工事で周囲が埋め立てられ、一度はその象徴的な扇形を失ってしまいました。私たちが今見ることができるのは、1951年から長崎市が主体となって進めている壮大な復元プロジェクトの賜物です。

「出島和蘭商館跡」として国の史跡に指定されており、19世紀初頭の姿を目標に、発掘調査と建物の復元が今も続けられています。2017年には、130年ぶりに出島と対岸を結ぶ「出島表門橋」が架けられ、再び橋を渡って入場できるようになりました。

(参考:出島公式サイト 復元整備事業)

そう、出島は完成された過去の遺産ではなく、現在進行形で進化し続けている歴史空間です。

いざ、出島へ!リアル体験レポート

まるでタイムスリップ!和華蘭文化が薫る街並み

一歩足を踏み入れると、空気が変わるのがわかります。石畳の道、漆喰の白壁に青い窓枠が映える洋館、そして瓦屋根の日本家屋。和(日本)、華(中国)、蘭(オランダ)の文化が混じり合った「和華蘭文化」と呼ばれる長崎独特の雰囲気が、ここに凝縮されています。

門番の衣装をまとったスタッフさんがいたりと、演出も細やか。歩いているだけで、まるで自分が江戸時代の商人か、はたまたオランダの商館員になったかのような気分に浸れます。

次ページ:感動の精巧さ!必見のミニチュア出島

コメントはこちら